Schallschutz vor OrtAuf dem Weg zur leisen Schiene

Mit dem Bahnprojekt Ulm–Augsburg sorgen wir nicht nur für eine gute Anbindung der Region, sondern setzen uns auch für einen wirksamen Schallschutz für die Menschen vor Ort ein.

Was ist Schallschutz?

Menschen nehmen Lautstärke und Geräusche unterschiedlich wahr: Das menschliche Ohr kann sehr kleine Veränderungen unterscheiden. Eine Verringerung des Schallpegels um 10 Dezibel, entspricht bereits einer Halbierung der Lautstärke. Mit verschiedenen Schallschutzmaßnahmen reduzieren wir den Schall dort, wo Anwohner:innen von Schienenverkehrslärm betroffen sind.

Wo und wie entstehen die Geräusche im Schienenverkehr?

Welche Geräusche man wahrnimmt, hängt von der Geschwindigkeit des Zuges ab. Bei stehenden oder sehr langsamen Zügen hört man die Antriebsgeräusche, wie die Motoren oder die Klimaanlage. Beginnt der Zug zu fahren, nimmt man das Rollen der Räder auf den Schienen wahr. Der Kontakt von Rädern und Schienen erzeugt Schwingungen, die als Luftschall in die Umgebung oder über den Boden als Körperschall emittiert werden. Bei schnell fahrenden Zügen dominieren die aerodynamischen Geräusche.

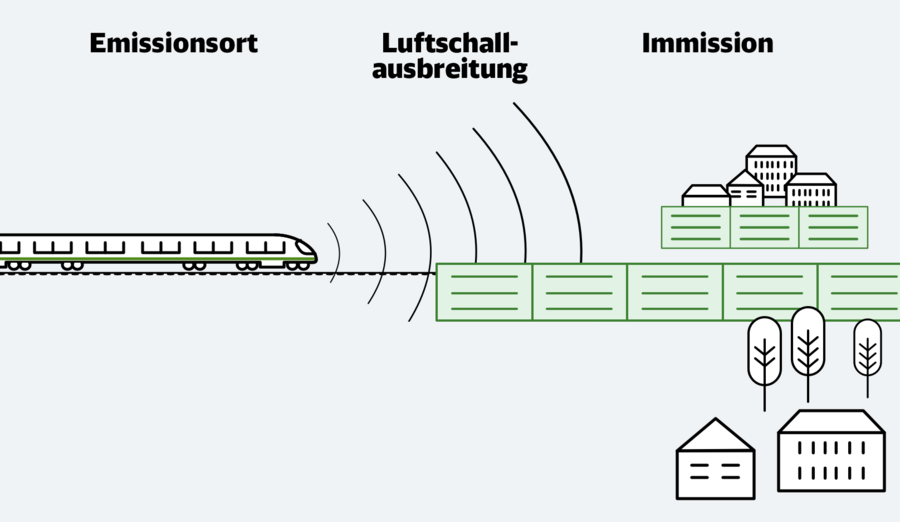

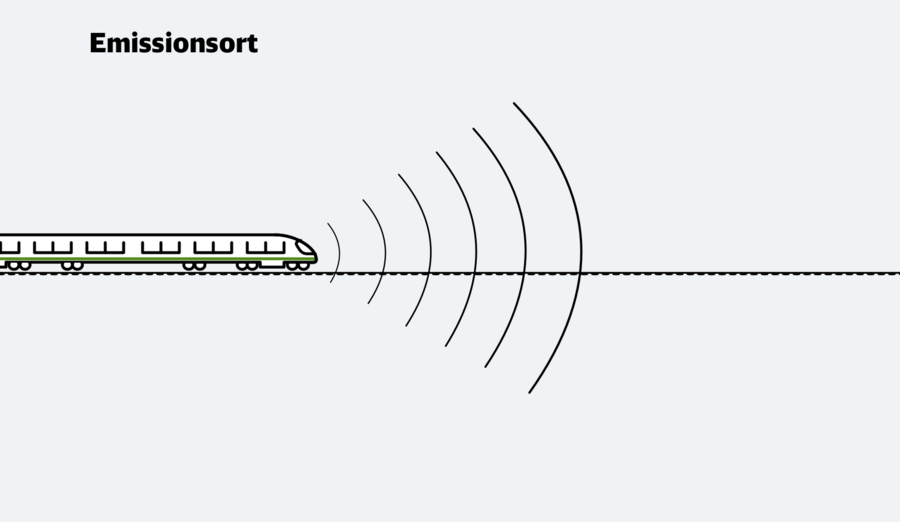

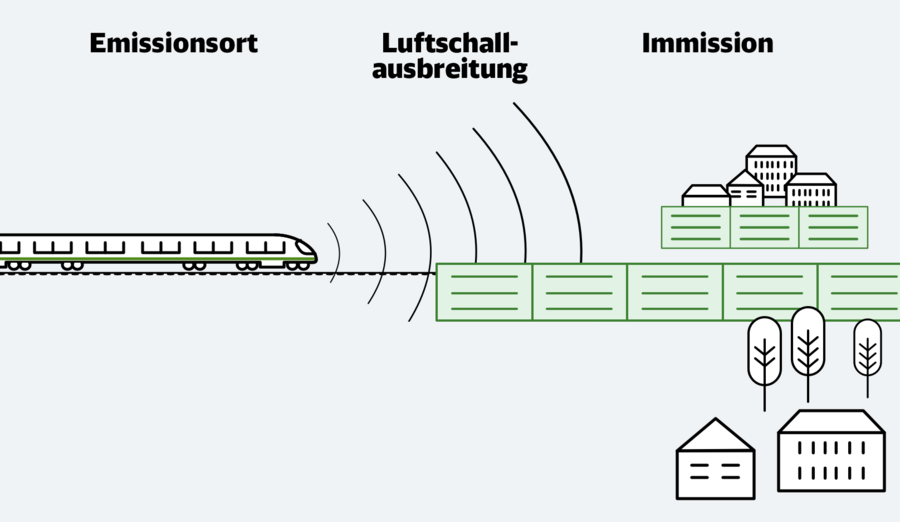

Emissionen und Immissionen

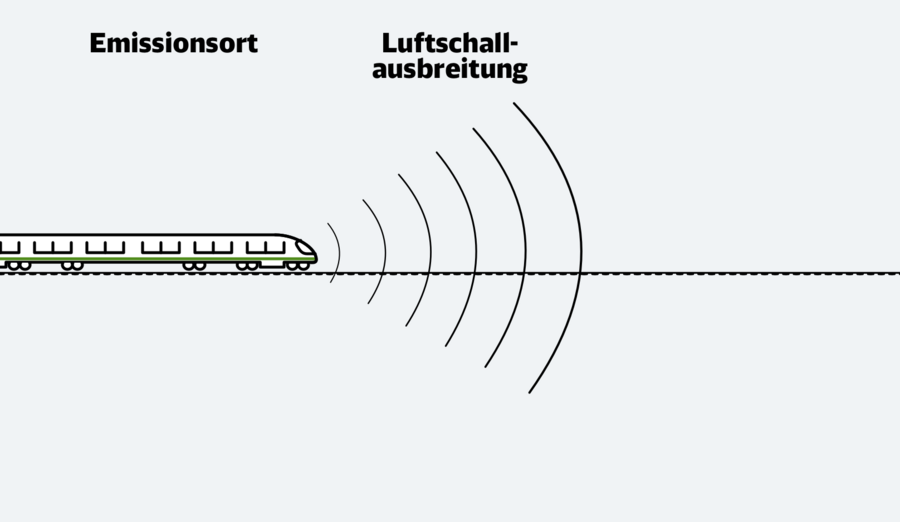

Fachleute unterscheiden zwischen Schallemissionen und -immissionen. Die Schallemission ist der von der Quelle, z. B. einem fahrenden Zug, abgehende Schall. Der Zug erzeugt dabei einen Schallpegel, der auch Emissionspegel genannt wird. Der Schallpegel wird beeinflusst durch verschiedene Faktoren, wie die Anzahl der vorbeifahrenden Züge, die Zugart, ihre Geschwindigkeit und den Gleiskörper, also der Schienen und Schwellen.

Die Immission bezeichnet hingegen den beim Empfänger ankommenden Schall. Hier geht es um die auf den Menschen, die Tiere oder den Boden einwirkenden Geräusche oder Erschütterungen. Verändert sich die Emission, hat das also auch Konsequenzen auf die Immission. Darüber hinaus gibt es weitere Einflüsse, die auf den Ausbreitungsweg und den Immissionsort wirken. Dies ist z. B. der Abstand zwischen Schallquelle und Empfänger, die Abschirmung sowie die Reflexion des Schalls.Schallemissionen vermeiden und reduzieren

Um die Schallimmissionen für Anwohner:innen zu reduzieren, werden Einflussfaktoren, wie Verkehrsstärke, Abstand, Zugart oder Geschwindigkeit, bereits bei der Planung berücksichtigt. Entlang einer Strecke wird es zudem immer dann leiser, wenn man den entstehenden Schall z. B.

- durch Schleifen der Gleise oder den Einsatz moderner Zugbremsen direkt am Gleis und am Fahrzeug reduziert,

- aktive Schutzmaßnahmen, wie Schallschutzwände, installiert oder

- mithilfe von passiven Schallschutzmaßnahmen wie beispielsweise Schallschutzfenster den Geräuschpegel am Immissionsort verringert.

Schallschutz-Vorgaben des Gesetzgebers

Gemeinsam mit dem Bund wollen wir den Schienenverkehrslärm in Deutschland weiter spürbar reduzieren. Dafür verringern wir Lärmemissionen direkt am Entstehungsort und setzen verschiedene Schutzmaßnahmen um.

Mit der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) macht der Gesetzgeber u. a. Vorgaben zu Immissionsgrenzwerten und zur Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege. Als zentrale rechtliche Grundlage enthält sie Vorgaben, mit Hilfe derer ermittelt wird, wo ein Anspruch auf Schallschutz besteht. Weitere wichtige Rechtsgrundlagen für die Lärmvorsorge an Schienenwegen sind die Paragrafen 41 bis 43 des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und die Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV).

Mit dem 16. BImSchV hat der Gesetzgeber Grenzwerte für Immissionen für verschiedene Lebensbereiche und Tageszeiten festgelegt. Als besonders schützenswert gelten Krankenhäuser, Schulen und Wohngebiete. Werden die Grenzwerte durch eine neue Bahnstrecke überschritten, müssen Maßnahmen zur Lärmvorsorge getroffen werden. Lärm bereits vorhandener Verkehrswege wird in bestimmten Fällen ebenfalls berücksichtigt.

In Deutschland wird unterschieden zwischen der Lärmvorsorge und der Lärmsanierung. Das Prinzip der Lärmvorsorge gilt bei der Planung, d. h. beim Neubau oder einer wesentlichen Änderung eines vorhandenen Verkehrswegs. So stellen wir sicher, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schallemissionen entstehen, die nach Stand der Technik vermeidbar sind. Bei der gesetzlichen Verpflichtung zur Lärmvorsorge haben aktive Schallschutzmaßnahmen am Gleis, wie Schallschutzwände, Vorrang vor passiven Maßnahmen, wie Schallschutzfenstern an Gebäuden. Die Lärmvorsorge ist gesetzlich vorgeschrieben, die Lärmsanierung ist ein freiwilliges Programm des Bundes, mit dem Anwohner:innen vor Lärm geschützt werden.

An der Bestandsstrecke kommt keine Lärmvorsorge in Betracht, für sie gilt eine Art Bestandsschutz. An einigen Stellen aber ist eine Lärmsanierung geplant, an anderen Abschnitten wurde sie bereits umgesetzt. Im Stadtgebiet Augsburg beispielsweise wurden aus dem Lärmsanierungspragramm Schallschutzmaßnahmen umgesetzt. Das gleiche gilt unter anderem in Neusäß, Westheim und Vogelsang und bei Dinkelscherben. An anderen Stellen wird aktuell untersucht, ob Maßnahmen realisiert werden können, zum Beispiel in Offingen. Besonders im westlichen Teil des Projektraums werden an mehreren Stellen Schallschutzmaßnahmen geplant. Eine Übersicht der Projekte gibt es auf der Lärmsanierungskarte der DB.

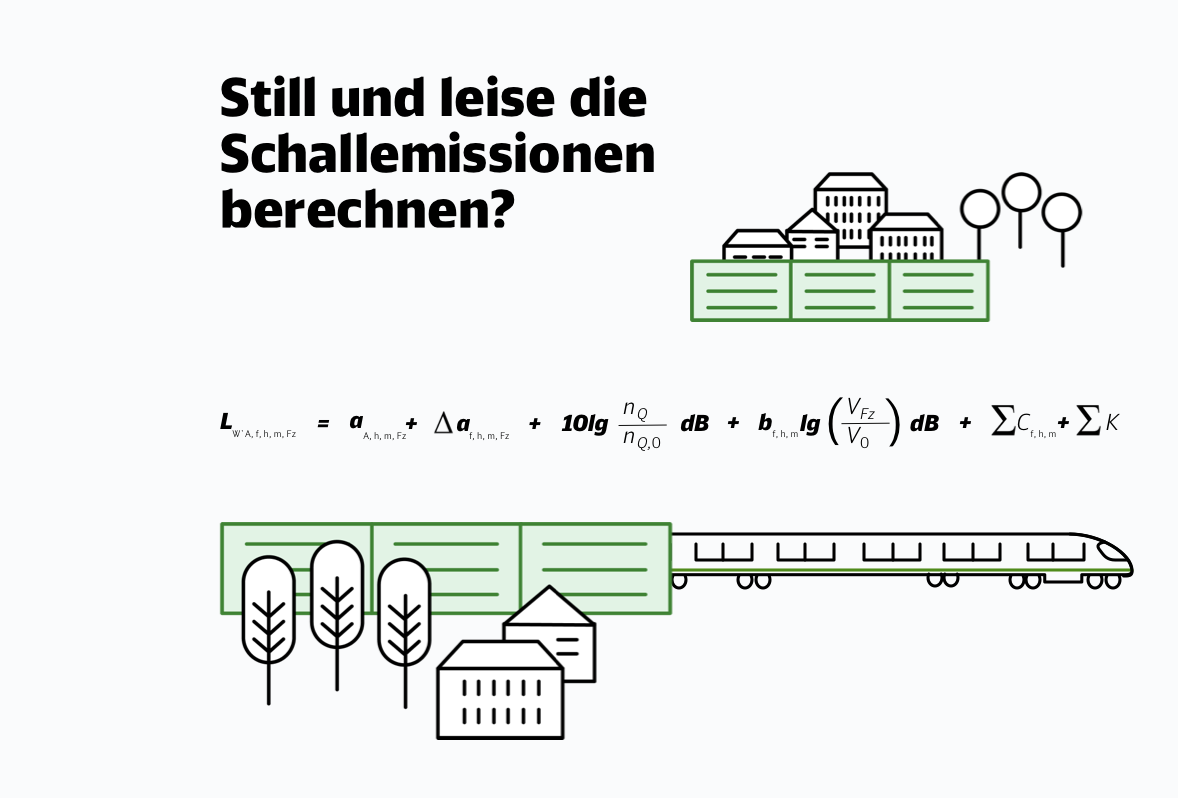

Warum berechnen wir den Schall?

Dass Schall berechnet werden muss, ist gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem können wir so bereits vor dem Bau die Schallemissionen sehr präzise kalkulieren. Im Gegensatz zur Messung, kann die Berechnung transparent nachvollzogen und reproduziert, also beliebig oft wiederholt und damit überprüft werden. Darüber hinaus können wir die Schallemissionen für viele verschiedene Punkte durchführen und Faktoren, wie die Wetterlage, die geplante Verkehrsbelastung oder Geschwindigkeiten berücksichtigen. Eine Messung hingegen wäre immer nur eine Momentaufnahme, ähnlich einem Foto. Sobald sich ein Faktor ändert (beispielsweise der Wind dreht), kommt man zu einem anderen Ergebnis.

Für die Berechnung wenden wir ein zweistufiges Verfahren an: Zunächst berechnen wir die Schallemissionen der Strecke, dann die Immissionen durch die Schallausbreitung. Durch dieses komplexe Verfahren stellen wir sicher, dass alle relevanten Einflussfaktoren berücksichtigt werden und die Berechnung dem tatsächlichen Immissionspegel entspricht.

Mehr dazu in der Präsentation „Wie berechnen wir den Schall?“.

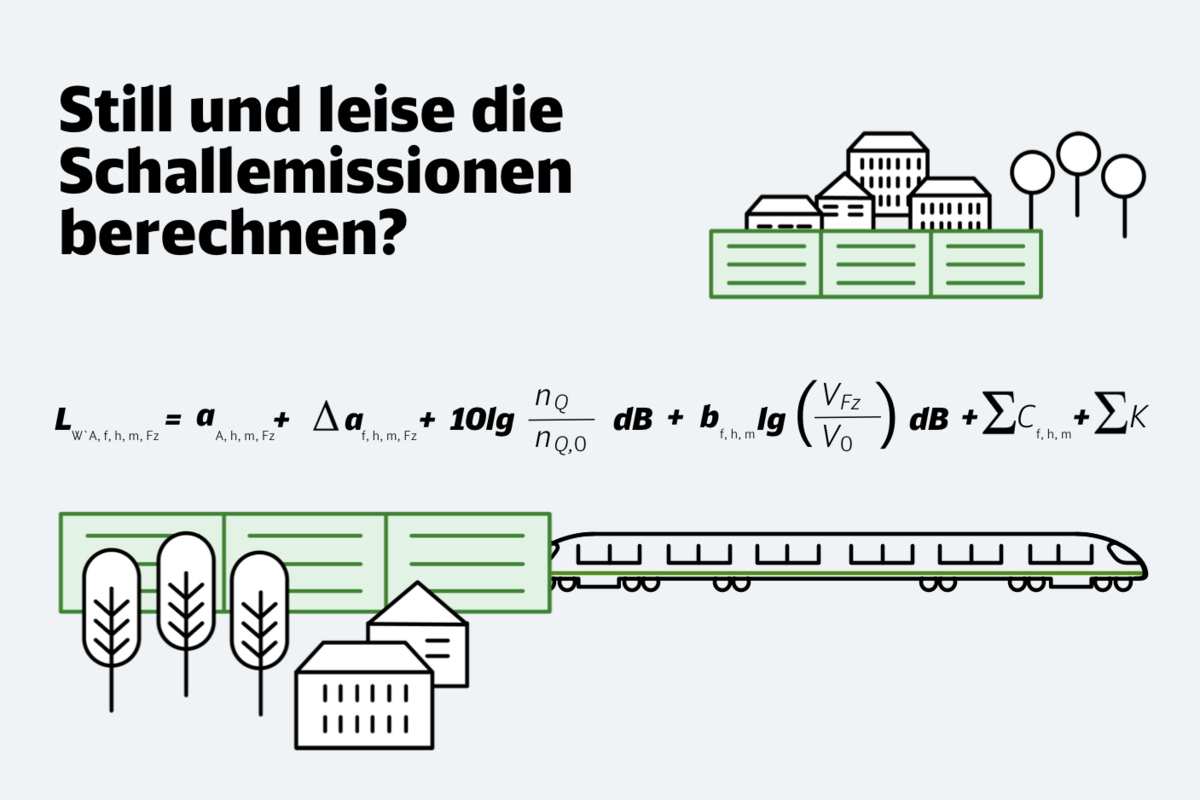

Wie berechnen wir den Schall?

Parameter aus der Grafik "Wie berechnen wir den Schall?"

- Fahrzeugparameter: Berücksichtigung der Fahrzeugart, der Schallquellenart sowie der Teil-Schallquellen

- Anzahl der Fahrzeuge (Quellen): Verkehrsmengen der aktuell gültigen Zugzahlenprognosen des Bundes

- Geschwindigkeitseinfluss: Trassierungsgeschwindigkeit bzw. zulässige Höchstgeschwindigkeiten für jede Zugart

- Pegelkorrekturen für Fahrbahnart und Fahrfläche (in Form von Regelzuglängen)

- Pegelkorrekturen für Brücken und die Auffälligkeit von Geräuschen

Unsere Maßnahmen für den Schallschutz

Beim Bau einer neuen Fernverkehrsstrecke zwischen Ulm und Augsburg reduzieren wir Emissionen durch Schienengeräusche so weit, bis wir die Grenzwerte einhalten. Welche konkreten Schallschutzmaßnahmen zum Einsatz kommen, können wir – unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort – erst in einer späteren Projektphase entscheiden.

Aktiver Schallschutz

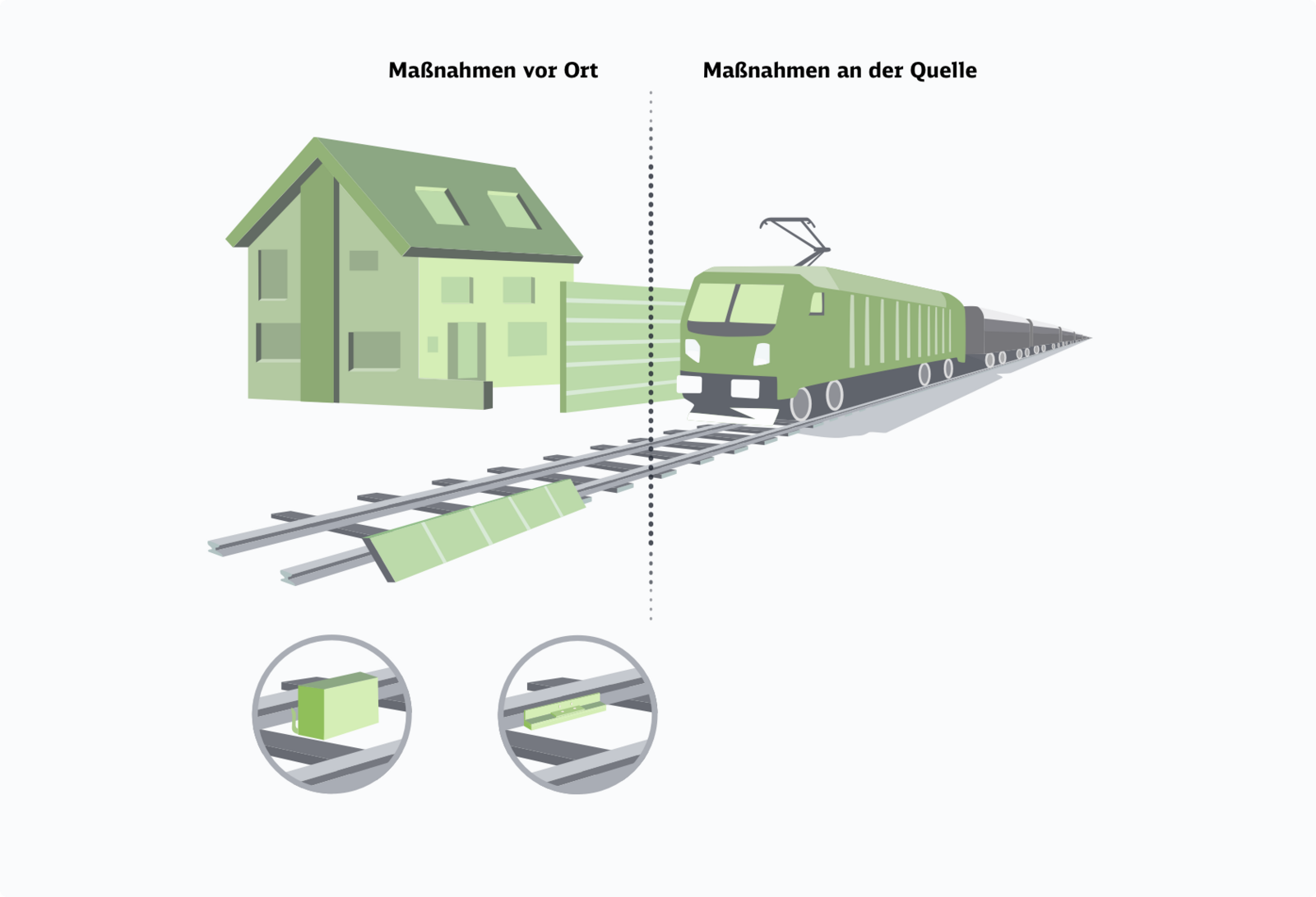

Aktive Schallschutzmaßnahmen mindern den Lärm direkt da, wo er entsteht – also am Zug oder Gleis.

Mehr erfahren

Aktiver Schallschutz

Aktive Schallschutzmaßnahmen mindern den Lärm direkt da, wo er entsteht – also am Zug oder Gleis. Auch Maßnahmen, die die Ausbreitung des Schalls reduzieren, wie Schallschutzwände, gehören zum aktiven Schallschutz. Andere Maßnahmen, wie Flüsterbremsen an Güterzügen, wirken am Fahrzeug und verringern die Lärmemission um bis zu 10 Dezibel.

Passiver Schallschutz

Passive Schallschutzmaßnahmen setzen wir dann ein, wenn aktive Maßnahmen nicht ausreichen, um Emissionen deutlich zu reduzieren.

Mehr erfahren

Passiver Schallschutz

Reichen aktive Maßnahmen nicht aus, um die Schallemissionen deutlich zu reduzieren, oder sind bautechnisch nicht möglich, sorgen wir für passive Schallschutzmaßnahmen. Als passive Maßnahmen dienen beispielsweise Schallschutzfenster. Auch gedämmte Außenwände und Dächer sowie schallgedämmte Lüfter sind hilfreich gegen Schall in Innenräumen. Teilweise ergänzen passive Maßnahmen auch aktive – das wird im Einzelfall entschieden. Dabei gilt jedoch immer: Die Grenzwerte werden eingehalten.

Kombinierte Maßnahmen

Durch das Zusammenwirken verschiedener Maßnahmen, können wir oft die bestmögliche Schallschutz-Wirkung erzielen.

Mehr erfahren

Kombinierte Maßnahmen

Oft ist es sinnvoll, verschiedene Schallschutzmaßnahmen zu kombinieren. Kombinierte Maßnahmensind oft deutlich wirksamer als einzelne. Ein Beispiel: eine zwei Meter hohe Schallschutzwand in Kombination mit Schienenstegdämpfern ist in etwa so effizient wie eine drei Meter hohe Schallschutzwand – aber weniger sichtbar.

Schallschutz für die Menschen vor Ort

Durch den Einsatz verschiedener Schutzmaßnahmen können wir Schallimmissionen für Anwohner:innen deutlich mindern. Unsere Planer:innen und Ingenieur:innen entwickeln die Schallschutzmaßnahmen anhand der Richtlinien und stimmen sie mit den Behörden ab. Sollten sich Kommunen oder Anwohner:innen einen Schallschutz wünschen, der über den gesetzlichen hinausgeht, ist auch das möglich. Die Kosten dafür werden aber nicht vom Projekt getragen.

Schutzmaßnahmen gegen Erschütterungen

Entstehen durch den Schienenverkehr spürbare Erschütterungen, werden diese gemessen und passende Schutzmaßnahmen ergriffen. So verringern wir die Ausbreitung der Emissionen.

Züge können leichte Erschütterungen verursachen, deren Schwingungen sich im Boden ausbreiten. Treffen diese beispielsweise auf eine Kellerwand, kann man das eventuell spüren oder auch hören. Darüber hinaus gibt es den Sekundärschall. Dieser entsteht, wenn sich der von einem Zug erzeugte Schall durch die Luft ausbreitet und dann auf eine Gebäudemauer trifft. Diese Schwingungen sind wiederum hörbar.

Um Anwohner:innen vor Erschütterungen zu schützen, gibt es eine rechtliche Vorgehensweise bei Genehmigungsverfahren: Mit Hilfe von vier Phasen werden durch die Richtlinie konkrete Schutzmaßnahmen ermittelt. Dafür führen wir eine Konfliktanalyse und verschiedene Messungen sowie Berechnungen durch. Im Anschluss werden Schutzmaßnahmen bestimmt, geprüft sowie hinsichtlich ihrer Verhältnismäßigkeit bewertet.

Je nachdem, wie die Messungen in unterschiedlichen Bereichen ausfallen und welche Erschütterungen vorliegen, können wir verschiedene Maßnahmen einsetzen. Durch bauliche Veränderungen bei der Schwellenbesohlung oder durch den Einsatz von Unterschottermatten können wir Emissionen reduzieren. Aber auch Isolierschlitze im Erdreich oder Maßnahmen an Gebäuden können umgesetzt werden, um die Übertragung der Erschütterungen zu verringern.

Faktencheck

Sind noch Fragen offen? Im Faktencheck räumen wir mit Mythen und Legenden zum Schallschutz auf.

Kategorien

"Es ist nicht möglich, Lärmschutzwände auf Brücken zu installieren."

Lärmschutzwände auf Brücken sind möglich und im Einsatz.

"Ein Zug auf einer Brücke ist viel lauter als ein Zug, der ebenerdig fährt."

Diese Aussage ist pauschal nicht richtig. Vielmehr ist es so, dass durch die wellenförmige Ausbreitung von Schall die Zuggeräusche auf Brücken in der unmittelbaren Umgebung deutlich geringer wahrgenommen werden. Je höher eine Brücke ist, desto stärker ist dieser Effekt. Hat die Brücke dazu noch entsprechende Schallschutzmaßnahmen, wird der Dämpfungsaspekt noch einmal deutlich erhöht. Das früher öfter auftretende sogenannte Brückendröhnen bei Stahlbrücken gibt es bei neuen Brücken nicht mehr. Durch den Einsatz moderner Baustoffe und Dämmungskonstruktionen tritt es nicht mehr auf.

"Dass der Lärm berechnet wird, ist eine Farce. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Haben wir ja bei der Autobahn gesehen."

Richtig ist, dass Schall berechnet wird. Dies und auch die Berechnungsmethodik hat der Gesetzgeber festgelegt. Der Grund ist, dass Messungen immer unterschiedliche Ergebnisse ergeben. Zu viele Faktoren (Wind, Wetter, Nebel, Schnee, etc.) beeinflussen das Resultat. Jedoch gibt es einen Unterschied zwischen Gleisen und Straßen. Bei Zügen weiß man, welche Zugart mit welcher Geschwindigkeit wie oft pro Stunde unterwegs ist. Beim motorisierten Individualverkehr (LKW, PKW) weiß man das nicht, kann es auch nicht berechnen, sondern höchstens prognostizieren. Dazu kommt, dass bei der Berechnung mit einer fixen Geschwindigkeit gerechnet wurde, schallintensive Beschleunigungs- und Bremsmanöver wurden nicht berücksichtigt.

Leise unterwegs: Mehr Schallschutz mit der Deutschen Bahn

Ein wichtiges Ziel unserer Grünen Transformation: Alle betroffenen Anwohner:innen von Schienenverkehrslärm entlasten. Dafür stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt unserer Lärmschutzziele 2030/2050 und reduzieren mit zahlreichen Schallschutzmaßnahmen vor Ort und an der Quelle Lärm.

Lärmschutzbilanz 2021

Schallemissionen mindern und die Umwelt schonen: Über unsere Fortschritte bei der Reduzierung des Schienenverkehrslärms berichten wir im Lärmschutzbericht 2021.

Fragen und Antworten

Sie haben Fragen zum Schallschutz? Wir geben die Antworten! Auf unserer FAQ-Seite finden Sie Fragen und Antworten zu Themen rund um das Projekt Ulm–Augsburg.